Malam itu, Gedung New Majestic yang sedang ingar bingar tiba-tiba senyap. Seluruh lampu padam, menandakan sebuah pertunjukan musik yang tidak biasa. Musik yang bercerita sejarah kelam sepanjang 500 tahun tentang musik itu sendiri.

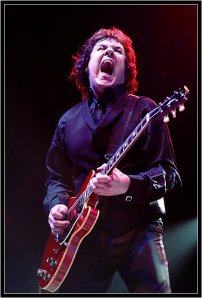

Apa yang ditampilkan J. Kondoi & The Humans sebagai salah satu rangkaian pertunjukan musik blues di Braga Festival 2011 malam itu (Sabtu, 24/09) tentu memang jauh dari ekspektasi dan prediksi kebanyakan penonton. Namun, dari judul panjang dan unik yang dimunculkan, yaitu “Blues, or How The Slavery Plotted Against The Human’s Music in The Last 500 Years and Made Us Comfortably Nonchalant” yang artinya “Blues, atau Bagaimana Perbudakan Bersekongkol atas Musik Manusia dalam 500 Tahun Terakhir dan Membuat Kita Acuh-tak-acuh serta Nyaman-nyaman Saja”, penonton yang cukup jeli mungkin bisa sedikit menebak bahwa sebenarnya pertunjukan ini merupakan semacam komedi satir tentang bagaimana sejarah panjang perbudakan memunculkan bentuk musik modern (musik industri) yang kita kenal saat ini.

“Dulu Gedung ini merupakan simbol rasialisme bangsa kulit putih atas bangsa kulit berwarna. Arti dari slogan berbahasa Belanda yang terpampang di pintu Bioskop Majestic ini adalah ‘Anjing dan Pribumi dilarang masuk’ (voorbiden voor inlander en honden—red). Sementara di Gedung sebelah (Gedung Merdeka—red.), para pendahulu bangsa kita pada setengah abad lalu pernah berteriak lantang tentang kesetaraan bagi Bangsa Asia dan Afrika,” demikian tutur Budhi Kurnia, salah seorang pemeran dalam pertunjukan ini kala memberikan prolog kepada penonton malam itu tentang apa yang akan ditampilkan J. Kondoi & The Humans dalam konsernya.

Nyatanya, blues yang ditampilkan J. Kondoi & The Humans memang benar-benar bukan sekadar sebagai genre musik. Mereka mengistilahkan pertunjukan ini sebagai history-telling concert, yaitu sebuah penceritaan sejarah yang dilebur bersama performa musikal. Sesuai konteks sosio-kultur dan historianya, maka seluruh penceritaan dan lirik lagu memang dituturkan dalam Bahasa Inggris, kecuali satu lagu berbahasa Afrika berjudul Kay Kay Kule yang disuguhkan sebagai lagu pertama. Namun, panitia menyediakan panduan bagi penonton berupa libretto, yaitu selebaran teks berbahasa Indonesia yang berisi tentang alur penceritaan lengkap dari babak ke babak.

Memasuki abad ke-16, masa ketika (oknum) bangsa Eropa makin gencar melakukan ekspansi untuk menguasai tanah-tanah di berbagai belahan dunia, Afrika sedang mengalami masa kemajuan dalam hal kebudayaan dan literasi. Mereka telah meneropong bintang-bintang sebelum bangsa Eropa menyadari bahwa bumi ternyata tidak datar. Mereka melakukan perdagangan emas, tembaga, gading dan kulit binatang serta banyak hal lainnya—tapi dari semua perdagangan yang dilakukan, komoditi paling menguntungkan saat itu salah satunya adalah buku (!). Orang-orang Afrika juga sudah berinteraksi dengan penduduk asli Amerika (Indian), ratusan tahun sebelum Columbus tiba di Amerika.

“Konser ini merupakan interpretasi tentang alur panjang sejarah kelam perbudakan orang kulit hitam di Amerika dan bagaimana proses peristiwa kelam tersebut membentuk musik blues dan segala anak-cicitnya seperti yang kita kenal kemudian,” demikian penjelasan Jaka Kondoi (30 Tahun), pemeran tokoh utama dalam pertunjukan ini.

“Jika pada kebanyakan versi sejarah blues sering ditarik dari periode akhir abad ke-19 atau bahkan awal abad ke-20, maka lewat pertunjukan dengan kemasan storytelling ini, kami mengajak publik untuk menjajaki sejarah musik blues sepanjang lima abad, mulai dari akar musik blues itu sendiri di Afrika, masa perbudakan awal di Amerika pada awal abad ke-16 dan fase-fase perkembangannya selama berabad-abad, hingga blues di era modern seperti sekarang,” terang Kondoi yang di kalangan musisi blues Kota Bandung dikenal sebagai seorang filsuf blues.

Dalam situasi pahit, orang Afrika di Amerika bisa tetap meneruskan kultur bernyanyi mereka. Di tengah cambukan atau ikatan rantai dan bola-besi, mereka tetap menempatkan musik sebagai bagian dari keseharian. Di sinilah latar muasal istilah ‘blues’ muncul sebagai lantunan dan rintihan para budak atas ironi alur kehidupan mereka yang tragis, berputar balik dari sebuah puncak tinggi budaya tinggi terjerembab ke jurang penindasan.

Awalnya nama-nama mereka (para budak Afrika) adalah Lamine Kebe, Yarro Mamud, dan Kanti Kinte yang kemudian dihapukan dan diganti dengan ‘label’ baru seperti John, Frederick, atau Dixon. Bukan hanya soal nama, proses ‘format ulang’ kulturm intelektualitas, hingga mentalitas memang secara sengaja dilakukan oleh para (oknum) kulit putih selama berabad-abad. Kejahatan terbesar yang terjadi selama kurun waktu tersebut nyatanya bukan sekadar kerja paksa dan perbudakannya, melainkan proses pencabutan jati diri para orang-orang Afrika di Amerika dari generasi ke generasi, sehingga mereka terlepas begitu jauh dari jati diri muasalnya.

Taufanny Nugraha (27 tahun), creative director pertunjukan ini mengatakan sesungguhnya kita membutuhkan empati untuk memaknai blues. “Saya sering kali miris ketika melihat orang yang memaknai blues sekadar dengan berjingkrak-jingkrak, ingar-bingar panggung, dan apalagi alkohol. Padahal alur sejarah musik ini sangat-sangat kelam. Jika Anda normal, Anda mestinya menangis menyimak sejarah kelam ini, bukan malah tertawa dan berjingkrak-jingkrak di atas penderitaan dua puluh juta bangsa kulit hitam yang jadi korban perbudakan di Amerika,” kata Taufanny.*** (Demas Dirgahari/BGN)

Mengedukasi Apresiator Blues Tanpa Harus Menggurui

Pertunjukan musik blues yang digelar hari Sabtu (24/9) mulai pukul 13.00 siang di gedung New Majestic, Bandung, merupakan salah satu event blues istimewa yang ada di Kota Bandung. Event ini diselenggarakan atas kerjasama komunitas Bandung Blues Society dengan penyelenggara Braga Festival. Durasi pertunjukan yang cukup panjang (pukul 13.00 – 23.00 WIB) dan dengan pengisi acara yang cukup banyak, membuat acara ini sebetulnya layak disebut festival blues.

Pertunjukan musik blues yang digelar hari Sabtu (24/9) mulai pukul 13.00 siang di gedung New Majestic, Bandung, merupakan salah satu event blues istimewa yang ada di Kota Bandung. Event ini diselenggarakan atas kerjasama komunitas Bandung Blues Society dengan penyelenggara Braga Festival. Durasi pertunjukan yang cukup panjang (pukul 13.00 – 23.00 WIB) dan dengan pengisi acara yang cukup banyak, membuat acara ini sebetulnya layak disebut festival blues.

Yoga Akbar Rabani atau lebih dikenal dengan panggilan Ogoy, yang bertindak sebagai inisiator sekaligus produser acara event ini mengaku tidak merasa cukup dengan hanya memberi suguhan pertunjukan musik. “Kita juga ingin memberi semacam edukasi pada penonton tanpa harus menggurui mereka,” katanya. Untuk mencapai sasaran itu, Ogoy menggaet Jaka “Yudi” Kondoi sebagai co-producer untuk mewujudkan visinya ini.

Para penggemar blues yang menghadiri event ini, selain disuguhi penampilan beberapa band-band bergenre blues seperti Time Bomb Blues Reunion, Blues Libre (Hari Pochang Band), No Generation Gap, D’blues Blaster dan Four Seasons, Sky Blues, Ginda & White Flowers, serta beberapa band lainnya, mereka pun diberi sedikit kejutan lewat performa teatrikal yang ditampilkan oleh J. Kondoi & The Humans.

Usai pertunjukan, Arumtyas Solihin (30 tahun), salah seorang peminat musik dari Jatinangor yang sengaja datang ke Braga Festival hanya untuk menyaksikan acara blues ini, mengatakan sangat puas atas pertunjukannya. “Penampilan J. Kondoi & The Humans benar-benar ‘menampar’, benar-benar sebuah kejutan keren. Ini baru blues, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan dan apresiasi musik yang saya tunggu-tunggu selama ini,” kata Arum.

Jika kebanyakan musik blues saat ini dibawakan dengan ciri rock dalam format band, maka apa yang ditampilkan J. Kondoi & The Humans secara musikalitas malam itu merupakan representasi yang cukup komperehensif tentang alur sejarah blues sebagai musik. Mulai dari musik tradisional sebagai akar blues itu sendiri, kemudian worksong para budak yang dinyanyikan secara komunal dan bersahut-sahutan, gospel, delta blues dengan format akustik, hingga format full band yang mewakili era Chicago blues dan modern rock blues. Sedangkan proses penceritaan sejarah dituturkan dengan cukup padat di pembuka dan sela-sela lagu.

Hal lain yang paling menarik dalam interpretasi J. Kondoi & The Humans pada konser ini adalah cara pandang mereka atas musik secara umum. Cara pandang ini ditarik dari masa ketika ‘musik manusia’ masih ditempatkan secara utuh sebagai seni dan ekspresi yang selalu lekat di keseharian manusia. Ketika manusia bernyanyi bersama saat menanam benih atau saat merayakan panen; orang-orang di suku tertentu bahkan punya lagu tertentu sekadar untuk dinyanyikan saat menangkap burung; musik selalu menghiasi perayaan pernikahan atau pelbagai pesta rakyat; musik juga hadir di ritual sakral, dilantunkan sebagai bagian dari spiritualitas manusia. Semua orang bernyanyi, semua orang bermusik—semuanya dilakukan secara tulus dan bebas tendensi. Musik selalu lekat di setiap bagian hidup manusia dan alamnya.

Memasuki pertengahan abad ke-20, orientasi kebanyakan orang atas musik menjadi sangat terbatas pada musik industri (musik yang diputar di radio, yang dipertontonkan di televisi, yang digelar di panggung-panggung gemerlap). Seperti yang dikatakan oleh Taufanny Nugraha (27 tahun), creative director pertunjukan J. Kondoi & The Humans, bahwa musik kini seolah-olah telah dilepaskan dari kultur awalnya, aktivitas bernyanyi dan bermusik kemudian lebih kental dalam orientasi dunia selebritas, popularitas, gaya hidup, uang, trend. ‘Puncak’ simbolisasi situasi ini mulai terepresentasikan dengan tegas sepanjang dekade 1960-an dan terus terjadi hingga saat ini.

Menurut cara pandang J. Kondoi & The Humans, dulu perbudakan memang diartikan secara harfiah, sedangkan sejak paruh-paruh pertama awal abad ke-20, perbudakan dalam konteks yang sama menjadi sepadan dengan industri. Perbudakan bukan lagi berada di kamp-kamp kerja paksa, malainkan makin meluas di manapun—skemanya telah terbentuk dengan kokoh. Awalnya eksploitasi bangsa kulit putih atas bangsa kulit berwarna; bangsa penjajah atas bangsa terjajah; tuan tanah atas budak; kemudian beralih ke eksploitasi label rekaman atas penyanyi/pemusik; eksploitasi industrialis atas dunia selebritas dan konsumennya. Dalam skema inilah pencerabutan jati diri manusia terus terjadi. Kultur, pola pikir, hingga mentalitas, sehingga manusia tidak lagi sadar tentang apa yang sedang dilakukannya—seolah-olah baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja.

“Sejatinya musik adalah refleksi dari kehidupan, bukan malah menjadi trend yang mengubah dan mengacak-acak perilaku serta kultur manusia seperti cara bicara, berpakaian dan berdandan, bertingkah laku, cara berfikir, serta mentalitas superior mengatur inferior,” ujar Lukas A. Felixtus (27 tahun), yang mengaku sebagai pengamat industri musik.

“Mungkin banyak orang bingung dengan pemikiran yang kami sampaikan. Namun kebingunan semacam ini memang bukan hal aneh. Ini karena proses pencerabutan cara pandang pun telah berlangsung sepanjang berabad-abad, dalam bentuk penjajahan dan segala macam hal yang kemudian berdampak terhadap inferioritas. Semoga melalui penceritaan proses panjang sejarah kelam dalam konser ini cukup untuk mengubah kerangka berpikir dan mentalitas kita sebagai manusia,” ucap Lukas di akhir obrolan.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Lukas, salah seorang personel The Humans lainnya, Jon Kastella (29 tahun) mengatakan terlepas dari bagaimana gaya konser ini disajikan, visi yang diemban oleh para personel J. Kondoi & The Humans mudah-mudahan bisa memperkaya cara pandang masyarakat kita terhadap musik sekaligus sejarahnya. “Cengkraman gurita industri memang sangat kuat, tapi setidaknya kami menampilkan konser ini betul-betul dengan kesadaran penuh,” jelas Jon.*** (Demas Dirgahari/BGN)